先日、丸井グループの創業者である青井忠治(1904 - 1975)氏に関する本を2冊読みました。

丸井グループについては以前もまとめたことがあったものの、創業者の半生からさかのぼってみることでより深く理解することができました。

今回のエントリでは、その中からポイントとなった出来事をまとめていきたいと思います。

青井忠治の生い立ち

まずは、創業者である青井忠治氏の生い立ちについて。

忠治氏は1904年、富山県に青井伊八郎の一人息子として生まれました。

青井家は先祖代々の地主であり非常に裕福でしたが、父親の伊八郎が事業で失敗したことで母親のうたは親に離婚させられ、忠治は1歳にして母親から引き離されました。

忠治は2歳のとき、麻疹で左眼の視力を失います。

10歳のときに母親は他の人と再婚しますが、それからほどなくして病死。

11歳のときには、結核にかかっていた父親を亡くします。

忠治は11歳にして両親を亡くし、祖母の「はる」といとこの「はるえ」だけが精神的な頼りとなりました。

父・伊八郎が亡くなってから青井家の当主となった忠三郎は政治家で、人生で一度も金を稼いだこともないような輩でした。

忠三郎は政治活動で財産を食いつぶし、やがて青井家はお金に困るようになります。

その影響は忠治の進路にも及び、小学校を卒業したあとの進学先もなかなか決めてもらえませんでした。

そんな中、祖母はるの猛プッシュでなんとか工芸学校に入れられます。

工芸学校に入れられた理由は、忠治が左眼を失明していることが大きな理由でした。

忠治にとって読書を長い時間することは難しかったようです。

しかし、この工芸学校は忠治に合っていたらしく、比較的おとなしかった忠治が親分肌の兄ちゃんに変貌することになります。

忠治は当時にしては背が高く、病気で亡くした両親とは対照的に身体も強かったようです。

全校生徒は合わせて150人しかおらず、同じクラスの生徒はわずか6名。

忠治は決して工芸に興味があったわけではなく、同級生に「カンナやノミを使う仕事は機械にでもやらせたらいい。問題は製品をどうやって売ったらいいかなんだよ」と話していたそうです。

その工芸学校で校長先生がしてくれた訓話が忠治の人生を変えます。それは、アメリカの鉄鋼王アンドリュー・カーネギーに関する話でした。

カーネギーはスコットランドの名門の家に生まれましたが、家が没落したために12歳で家族ごとアメリカに移住。

13歳にして工員として働き始めると工夫と忍耐力で周りに評価されるようになり、28歳で早くも独立して自分の会社を持ちます。

この訓話に忠治は心を打たれ、自分の生い立ちと重ね合わせました。

特に、どんなことも自分自身のためになるという「すべては汝がことなれ」という言葉は忠治の人生を貫くキーワードとなります。

一方で忠治は弁論部にも所属し、世界や国家、日本経済の将来などについて論説していたとのこと。

このような工芸学校での経験が、その後の忠治を形作ったことは間違いありません。

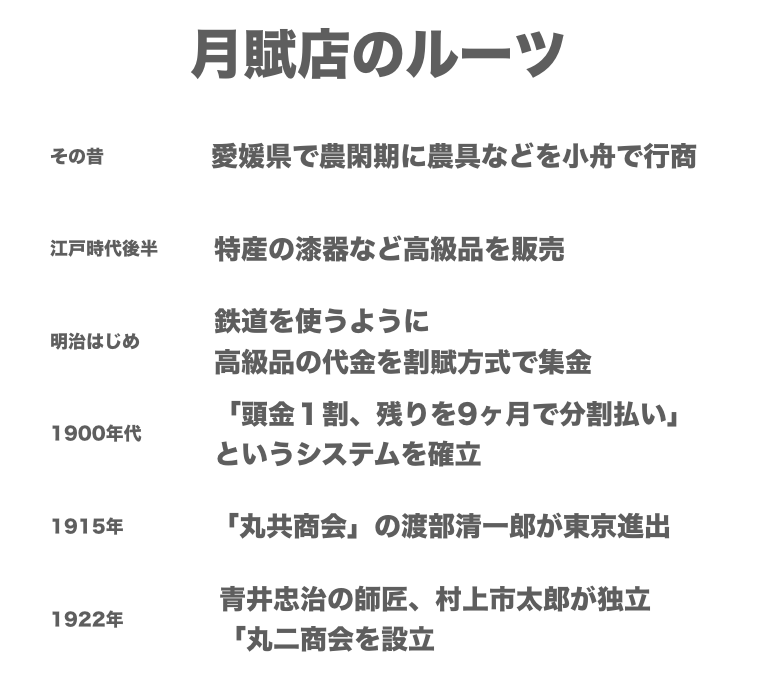

「月賦店」のルーツ:愛媛県の伊予商人が発祥

工芸学校を卒業した忠治は、村上市太郎という人が主人を務める「丸二商会」という月賦店で働くことになります。

月賦店というのは商品を分割払いで購入できる小売店のこと。今でいうクレジットカード払いのハシリです。

日本における月賦店のルーツは愛媛県の越智郡桜井郷という場所にあります。

昔、その付近は田畑が少なかったので生活が苦しかったそうで、農閑期に農具などを作っては小舟で行商に出ていました。

江戸時代の後半になると、特産の「漆器」などの高級品を販売するようになります。

明治の初めには鉄道の発達により、各地の旅館などを足場にして売り歩くようになりました。

しかし、高級品の漆器などは一度に代金を受け取るのが難しく、頭金をとっての割賦方式で販売するようになります。

こうして1900年代に突入する頃には「頭金1割をとって品物を先渡しし、残りを9ヶ月に分割して集金する」というシステムが確立されます。

この月賦商がはじめて東京に進出したのは1915年のことで、「丸共商会」の渡部清一郎という人が最初だったそうです。

忠治の主人となった村上市太郎もこの渡部清一郎の弟子であり、忠治が上京したのはまさにドンピシャのタイミングだったと言えます。

伊予の月賦商には、「組織への愛着が皆無」という独自の特徴がありました。

給与システムは完全な歩合制で、食費や交通費を差し引いた上で渡されるというものでした。

店員同士は文字通り競争相手でもあり、ある程度実力をつけたら独立し、稼いだら愛媛に帰って農地を買ってセミリタイアというスタイルが主流でした。

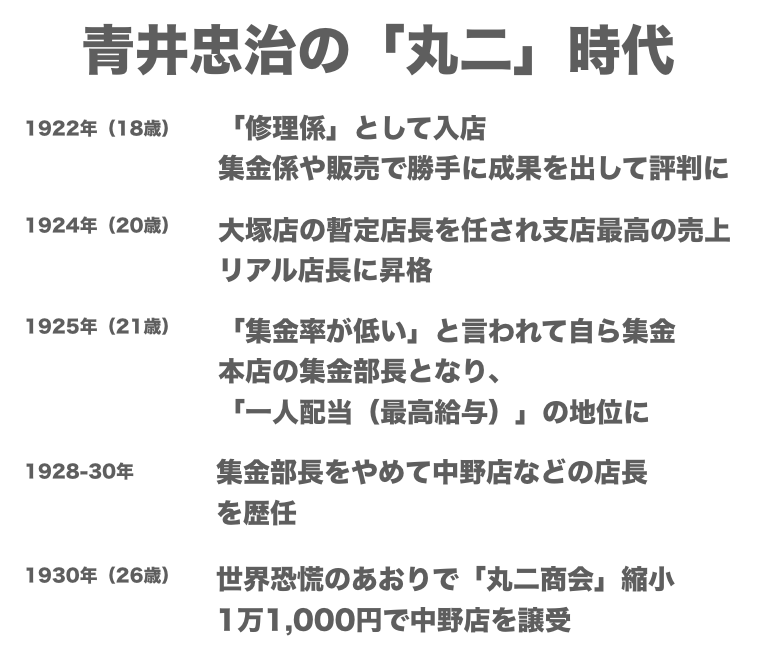

忠治が「丸二商会」に入ったのは1922年のことで、主人の村上市太郎は2月に独立したばかり。

いわば創業したてのベンチャー企業だったわけですが、忠治を「修理係」として雇うなど、目先の利く人物だったようです。

丸二商会での修行から独立まで

入店した当初、忠治は他の店員から「大工」などと呼ばれ軽く扱われていたようです。

当時の忠治は18歳でしたが、周りの店員は小学校もろくに出ていないものばかり。工芸学校(中学に相当)を出ている忠治はいじめの対象となりました。

こうした状況の中で、忠治はイトコのはるえに「小杉(地元)に帰りたい」と手紙を書きます。

はるえは「死んだ気になって働きなさい」と返し、忠治は「いっそ不忍池に飛び込んで死んでしまおうと思った」そうです。

しかし、このことが逆に忠治の覚悟を固めたようで、それからは「店一番になってやろう」という気持ちで働くようになります。

他の店員からそろばんが大事だと聞くと、誰彼構わず捕まえてそろばんを習うようになりました。

あるとき、集金係が忙しそうにしているのを見て「自分にも手伝わせてくれ」と頼みます。

10枚ほどの約束手形を受け取ると、深夜になるまで粘って全ての代金を回収します。

集金は月賦商にとって最も大変な仕事であり、忠治に対する周囲の目も変わり始めました。

同じようなプロセスで店の販売(接客)でも結果を出してしまった忠治は、店主の村上からも認められるようになります。

あるとき、大塚店の店長が休暇を取るというので忠治が代わりに暫定的な店長を務めることに。

忠治はこのときまだ二十歳であり、4名いた店員はみな年上で、40歳のものもおり、しかも大塚店は支店の中でも一番成績のあがらない店舗でした。

ところが忠治は年上たちの店員たちをこき使い、汚かった店舗をきれいさっぱり掃除して自ら接客することで、売上は日増しに伸びていきました。

本店からは「もう少し続けてくれ」ということになり、忠治は入店からわずか2年半で店長を任せられることになりました。

しかし、売上はその後も伸びたものの「大塚店は売上は多いが、代金の回収率が低い。商品にノシをつけて渡しているようなものだ」という他店員からのひがみを受けます。

これを受けて忠治は、自ら集金に乗り出します。

問題となっている客の多くは料亭や芸者置屋などが多いため、次のような戦略を立てます。

① まず、近くの交番や警察署で事前に事情を話しておく(騒ぎになっても大丈夫なように)

② 営業中の時間帯を狙って、大八車を店に横付けして、乗り込む

③ 「どうしても払ってもらえない場合は、品物を回収する」と丁寧に頼む

相手は客商売であり、営業中に品物を引き上げられると困るということでしぶしぶ払ってくれたそうです。

このような手腕が評価され、忠治は1925年に「本店の集金部長」という役職につきます。21歳にして丸二商会の幹部になったのです。

月賦店において「集金」はもっとも大変なプロセスであり、相手によっては暴力団まがいの者もいます。刃物をつきつけて脅されることもありました。

忠治には肝が座っているところがあり、ドスを効かせた迫力のある態度で集金にあたっていたそうです。

あまりに強硬だったため、忠治自身も年に12回以上も警察に留置されるということもありました。

もちろん罪ではないので翌日には釈放されていたそうですが、忠治は集金成績を大きく向上させ、「一人配当」という最高の給与をもらうようになりました。

集金部長をやめてからは中野(1928年)や浅草(1930年)、九段店(1930年)などの店長を歴任します。

1931年に忠治は独立して中野店をのれんわけしてもらうことになりますが、このときに開業費用として1万1,000円という大金を貯めています。

この1万1,000円の出どころについては、「忠治が丸二で貯めた」という以外に「祖母はるが残してくれた土地を売った」という説もあります。

忠治が入店した当初の月給(固定給)は30円でしたが、そこから4年かけて「一人配当」をもらうことには年間3,000円(今でいう2,600万円くらい)もの給与をもらっていたようです。

これを20代前半で稼いでいたわけですから、どちらにしても半端なものではありません。

忠治は1929年に結婚しますが、その前から「早く独立しよう」という気持ちを持っていたようです。

当時の月賦商は「悪いものを貧乏人に高く売りつけて代金を回収する」という文化であり、それが長く続かないことは忠治も感じていました。

他店主のもとではそれに従うほかなく、忠治は自分の店を持った上で自分なりの経営をしたいと考えていたのです。

1930年の秋ごろ、店主の村上市太郎は「そろしろ店を縮小した方がいい」と考えていました。

1929年には世界恐慌があり、日本経済もそのあおりを受けて不振店が増えていたのです。

村上は、「今ある店のうち四、五軒を残してあとは占めたい。独立したいなら店を分けてやる」と忠治に話し、中野店を譲ることになります。

忠治は地元・小杉から店員となる人材を集め、自分の店を持つことになりました。

独立から『丸井』の誕生まで

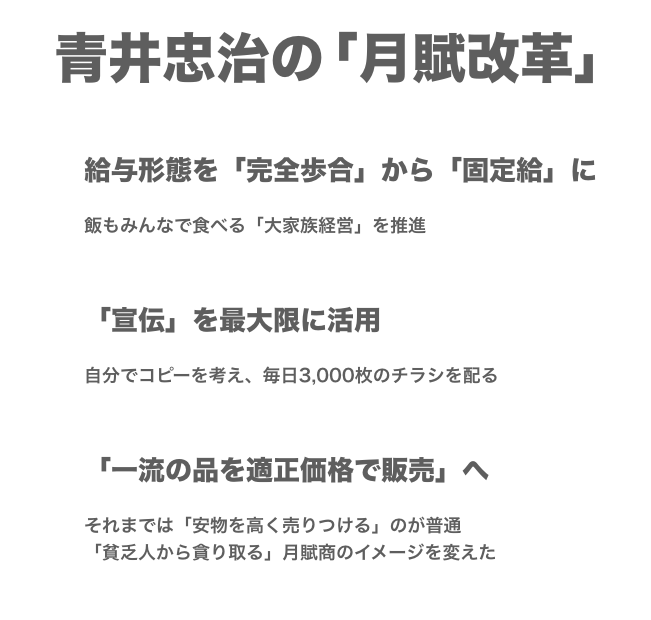

忠治は自分の店をもつにあたり、それまでの「伊予の月賦商」のやり方とは決別することにしました。

給与形態は歩合ではなく月給制度にして、店主から金をもらって外で食べる「外食」もやめます。

店の奥にある食堂部屋で家族と店員がみんな一緒に食事をとるという「大家族方式」を採用したのです。

何より新しかったのは「宣伝」を重視したこと。

忠治が独立して最初の1週間では、商品を買ってくれたお客が一人もいませんでしたが、その間にも忠治は自らチラシを作り、店員たちに毎日3000枚を配らせていたそうです。

毎晩遅くまで机に向かっては広告のコピーを考え、「宣伝なくして金が儲かるのは造幣局のみ」という名言を残しています。

忠治は「伊予の月賦商」からの決別にあたり、仕入れる商品にも大きな変化をつけます。

それまでの月賦商には「安物をいかにして貧乏人に売りつけるか」という面がありましたが、「一流の品を適正な価格で販売する」という方針に変えたのです。

注文洋服にも手を出し、安物の代名詞だった「大阪もの」は扱わず、東京で一流と言われた問屋から仕入れることにします。

この洋服は、1935年ごろには店一番の稼ぎ頭となり、高級な洋服が飛ぶように売れたと言います。

同年の3月には第二店を阿佐ヶ谷にオープンしますが、これは中野本店よりも大きく、忠治がゼロから作った店ということで思い入れが強かったようです。

忠治は百貨店に憧れを持っていたため造りをそれに似せ、その新鮮さから同業者が大勢見学にきたそうです。

阿佐ヶ谷店の開店にあたり、師匠の村上市太郎から文句がつきました。「丸二」の屋号を返せというのです。

独立から数年で大きな支店を出すようになったことに嫉妬があったようですが、忠治はこれをいい機会として独自の店名を考えます。

そして考えたのが「丸井」という屋号。丸井の「井」は、青井の苗字からとったものです。

戦争により、一時商売を諦める

このようにして「丸井」という新しい月賦店が生まれました。

その後も忠治は独自の家族経営と徹底した顧客目線によって売上を伸ばし続けます。

1937年には家電製品の取り扱いを本格化するとともに、早くも丸井を「株式会社」組織に改めています。

その頃、月賦店の多くが個人商店でしたから、この点でも丸井は新しかったといえます。

月賦店の多くは「稼ぐだけ稼いで地元に帰る」という考え方が主流でしたが、地元に家を持たない(焼けてしまったらしい)忠治にとっては「この土地で信用を築きたい」という思いが強かったのかもしれません。

創業から6年が経過し、丸井は5万円の資本金と40人の従業員をもつまでに発展しました。

2年後の1939年には、従業員150人にまで拡大し、東京で有数の月賦店にまで成長します。

ところがこの頃、日本は太平洋戦争への道を突き進んでいました。

1940年にはマッチや砂糖などが配給制になり、全体として物不足の世の中になります。政府による価格統制もスタート。

丸井は在庫豊富だったため販売自体はやりやすく、しかもインフレで値段もどんどん上がっていきました。

しかし、政府の価格統制は厳しくなっていき、4月には米も配給制に。

7月になると「奢侈品禁止令」が出され、織物や指輪、宝石などの販売が禁止され、洋服は100円まで、時計は50円、靴は35円までなど、一定価格以上の品物の販売が禁止されました。

月賦販売は基本的に高価な品物に対して成立する商売ですから、丸井は困ってしまいます。

その頃の政府は、商業機関を廃して配給機関にしてしまうというプランを本気で考えていたとのことで、2年後には小売店に廃業を強制的に迫るようになります。

さらに徴兵によって店員が著しく不足するようにまでなり、忠治はついに店を占める決心をしました。

1941年5月には「閉店大売り出し」のチラシを出し、7月までで総計500万円もの売上があったそうです。

同じくらいの時期に村上の丸二商会の売上が40万円、伊勢丹が1,133万円だったことと比べると、どれだけ売れたかがわかります。

この年の12月には真珠湾攻撃とともに太平洋戦争が勃発し、当時37歳の忠治にとってはかなり悔しい状況だったに違いありません。

忠治は早い頃から「この戦争は負けだ」と家族に話していたそうです。

その後、忠治は野村證券を通してかなりの株の売買をしています。担当者の長沢正夫が信用できる人物とみるや、すべての取引を一任し、かなりの儲けを手にしたようです。

しかし、株式取引による儲けは忠治にとってはつまらないものだったようです。

忠治は左目を失明していたために兵役は免れましたが、軍需工場に工員とされるのを免れるために形式上、軍需工場の会社「東洋航機」という会社を設立。

ほとんど商売にならず、「慣れぬ仕事というのは本当につらいものだ」と家族にもらしていたそうです。